In den letzten vier Jahrzehnten des ausgehenden 19. Jahrhunderts war Preußen in drei Kriege verwickelt, die schließlich zur Schaffung des deutschen Reiches führten. In dieser Zeit formierte sich die Turnerbewegung in Deutschland neu. Auch die Mülheimer Turner waren beseelt vom „nationalen Geist“.

führten. In dieser Zeit formierte sich die Turnerbewegung in Deutschland neu. Auch die Mülheimer Turner waren beseelt vom „nationalen Geist“.

In Coburg fand im Juni 1860 das erste deutsche Turn- und Jugendfest statt. Aber obwohl die Turner von „nationalem Geist“ erfüllt waren, wurde aus Angst vor einem erneuten Turnverbot wie zu Anfang des Jahrhunderts kein nationaler Turnverband gegründet. Die Delegierten konnten sich nur zur Bildung eines Ausschusses der Turnvereine Deutschlands entschließen. Das wichtigste Ergebnis des ersten Turnfestes war die Aussage, das Ziel der Vereine sei nicht die Politik sondern das Turnen; und Turnen sei ein

Mittel, „dem Vaterlande ganze, tüchtige Männer zu erziehen.“ Aus Mülheim nahm zwar niemand an der geschichtsträchtigen Zusammenkunft teil, dafür schickten die Turner, die seit einigen Tagen wieder im Garten der Restauration „Zum Pavillon“ gelegenen Halle trainierten, ein Telegramm mit folgendem Wortlaut nach Coburg: „Frisch, fromm, fröhlich, frei! Den Deutschen Turnern ein kräftiges ‚Gut Heil!‘ vom freien deutschen Rhein! Mit Handschlag und Brudergruß der Turnverein Mülheim am Rhein.“

Die Fechtkunst, eine Tradition meist von Burschenschaften in dieser Zeit gepflegt, hielt im Juli 1860 auch beim Turnverein Mülheim am Rhein Einzug. Mehrere Turner ließen sich vom Zeugwart Julius Keill im Fechten ausbilden.

Kurz vor dem turnerischen Großereignis, dem 2. Rheinisch-Westfälischen Turnfest, beschloss der Mülheimer Turnverein am 8. Juni 1861 sich der noch recht jungen Rheinisch-Westfälischen Vereinigung der Turner für 4 Thaler Beitrag anzuschließen. So nahmen fünf Mitglieder des Vereins am bisher wichtigsten Treffen in der regionalen Turnergeschichte teil. Denn über 1000 Sportler erschienen am 22. Juli 1861 zum 2. Rheinisch-Westfälischen Turnfest, das vom Coelner TV ausgerichtet wurde. Zur Ausrichtung des Turnfestes lieh der Mülheimer Turnverein den befreundeten Kölner Turnern einige Geräte wie „1 Barren, 1 Schwingel, 1 Bock und 2 Sprungbretter.“

Die Begeisterung für das Turnen war durch das große Sportfest wieder richtig entfacht, so dass schon für den Herbst eine Neuauflage des Schauturnens in Mülheim geplant wurde. Im Vorfeld schürte der Landtagsabgeordnete Theodor Lucas bei einem Besuch im Turnlokal am 25.September 1861 die nationalen Gefühle unter den Mülheimer Turnern: „Turnfreund Lucas ... ermahnt die Turner, daran zu denken, dass sie Deutsche seien, dass bei dem Turnfeste auch deutsche Fahnen wehen möchten, bittet noch, wenn sich jemand eine Fahne machen lassen wollte, sich eine schwarz-roth-goldene zu machen, ...Hieran anschließend spricht Turnfreund Lucas über den Geist, der jetzt in unserem lieben Vaterlande herrscht gegenüber dem damaligen, wo man es nicht wagen durfte, die schwarz-roth-goldene Fahne wehen zu lassen und bringt begeisternd ein Hoch auf unser theures Deutsches Vaterland aus.“

Das Anliegen des Landtagsabgeordneten hatten nicht nur die Turner verinnerlicht, wenn man den Aufzeichnungen glauben schenken darf. Denn am 29.September 1861 waren die Mülheimer Straßen, durch die der Festzug der Turner ging, u. a. mit „deutschen“ Fahnen geschmückt. In der preußischen Heeresreform zu Beginn der 1860er Jahre wurde für das neu geschaffene Volksheer die Ausbildung leistungsfähiger Rekruten mit nationalem Geist gefordert. Da Turner körperlich gut trainiert waren, wurde neben dem Schulturnen nun auch das Vereinsturnen von „oberster Stelle“ befürwortet. Diese neue Entwicklung wurde vom Ehrenpräsidenten N. Proff in einer Rede anlässlich der Weihe der neuen Fahne beim Schauturnen am 31.August 1862 aufgegriffen: „In begeisterten Worten schilderte der Festredner die Bedeutsamkeit des Turnens bei der Deutschen Nation, er wies darauf hin, wie Turnen und Wehrhaftigkeit aus einer und derselben Quelle entspringen, und wie dieser Geist der Wehrhaftigkeit zum ureigenen Wesen unserer Nation gehöre und wie nicht allein die körperliche Kraft und Gewandtheit, sondern auch das Selbstvertrauen und die sittliche Kraft dadurch gehoben werden.“ Die Feier wurde mit dem Lied „Die Wacht am Rhein“ abgeschlossen.

Über drei Jahre später nutzt der Verein das erste Jugend-Turnfest am 3. September 1865, um weniger für gesunden Soldatennachwuchs zu werben, sondern um Spenden für ein dringend benötigtes Turnerheim zu bitten. So „circulirte ein Extrablatt, welches zu Beiträgen für eine zu erbauende Turnhalle aufforderte. In der That ist dies das beste Mittel, der activen Turnerei den Aufschwung und die Ausdehnung zu verschaffen, die sie in den Nachbarstädten gleicher Größe bereits genommen hat.“ Das Problem schien zu diesem Zeitpunkt akut zu sein, denn die Vereinsaktivitäten mussten über die Wintermonate wegen eines fehlenden Übungsraumes eingestellt werden. Warum das Vereinsleben nach einer Versammlung im April 1866 über ein Jahr wieder „eingefroren“ wurde, geht aus den Protokollbüchern nicht hervor. Denn sollten Turner in den zu dieser Zeit stattfindenden Preußisch-Österreichischen Krieg gezogen sein, hätte dies wahrscheinlich Erwähnung gefunden. Trotz langer Abstinenz im Vereinsgeschehen organisierte der Turnverein Mülheim am Rhein nach altbewährter Art am 25.August 1867 ein von der Bevölkerung vielbeachtetes Turnfest.

Soziales Engagement galt in den Turnvereinen als tugendhaftes Verhalten. Daher wurde am 7. Juli 1869 im Turnverein Mülheim am Rhein, wie auch in vielen anderen deutschen Vereinen, mit 26 Turnern eine „Turner-Feuerwehr“ gegründet. Obwohl die Feuerwehr keine dem Verein angegliederte Abteilung war, setzte sie sich die ersten Jahre fast ausschließlich aus Turnern zusammen. Einsatz für das Gemeinwohl wurde allerdings noch mehr erwartet als am 19.Juli 1870 der deutsch-französische Krieg ausbrach. Das Vereinsturnen musste eingestellt werden, weil 11 der jüngeren Mitglieder in den Krieg zogen und das Turnlokal in der Schützenhalle zum Lazarett umgewandelt wurde. Darüber hinaus kam der Verein für die Ausrüstungskosten seines Mitgliedes Alfred Schieffer auf, der als freiwilliger Krankenpfleger dem „Vaterland dienen“ wollte. Dafür opferte der Verein sein gesamtes Vermögen. Damit konnten die Turner aber auch bis auf weiteres ihren Traum vom eigenen Turnerheim begraben. So verlegten die daheimgebliebenen Turner ihre Übungen im Mai 1871 in den Garten des Wirthauses Weinreis.

Als am 18. Januar 1871 die deutschen Fürsten im Spiegelsaal des Versailler Schlosses mit der Proklamation des preußischen Königs zum Deutschen Kaiser das Deutsche Reich gründeten, ließ sich mit dem Zusammenwachsen der deutschen Nation auch eine Aufwärtsentwicklung in der Turnerschaft verzeichnen. Für den Turnverein Mülheim am Rhein bedeuteten die folgenden Jahre bis zur Jahrhundertwende eine stetige Konsolidierung und Mitgliederzuwachs. So wies die Vereinskasse im Jahr 1876 insgesamt 300 Mark auf. Aber zur Jahrhundertwende hatte sich das Vermögen auf 25.330 Mark gesteigert. Dies war in erster Linie der Verdienst des langjährigen 1. Sprechers des Vereins, Ferdinand Nagel, der bis 1902 besonders den finanziellen Aufschwung vollzog. So ließ er bei fast allen Festivitäten für den Turnhallenbaufonds sammeln wie auch beim 25-jährigen Vereinsjubiläum, das am 19./20.Juni 1875 mit 86 Turnern und 156 Turnfreunden sowie Vertretern aus 58 befreundeten Vereinen gefeiert wurde.

In den folgenden Jahren werden im Verein erstmals reguläre Abteilungen gegründet, u. a. im Februar 1877 die Jugend-Turnriege und eine Fechtabteilung oder im Oktober 1888 eine sogenannte Männer-, Jugend- und Zöglingsabteilung. Nach Gründung der Deutschen Turnerschaft im Jahr 1868 suchten die Vereine verstärkt den sportlichen Vergleich im Wettkampf, so dass regelmäßig Deutsche Turnfeste veranstaltet wurden. Diese besuchten auch immer häufiger Mitglieder des Mülheimer Turnvereins. So reisten sie zu Deutschen Turnfesten nach Frankfurt a. M. (1880), Dresden (1885), München (1889), Breslau (1894) und nach Hamburg (1898). Eine kostspielige Sache, die nur durch eine Reisesparkasse möglich war. Dort zahlten die das Fest besuchenden Turner nach und nach Geld ein, das zinsbringend angelegt und ihnen vor der Fahrt ausgehändigt wurde.

Die schlimmste Überschwemmung des Jahrhunderts im November 1882 richtete in Köln verheerende Schäden an. So drückte das Wasser sogar eine Mauer des zoologischen Gartens ein und die Hälfte der Tiere ertrank. Dies forderte wieder das soziale Engagement der Mülheimer Turner. Sie veranstalteten am 21.Januar 1883 ein Winterfest, dessen Erlös den Hochwassergeschädigten zu Gute kam. Das „Tanzvergnügen“ war Auftakt für jährlich wiederkehrende Feste wie der ersten karnevalistische Veranstaltung des Vereins Anfang 1884, dem Maskenball ab 1887 oder den Sommer- und Winterfesten.

Die 1890er Jahre begingen die Mülheimer Turner mit ihrem 40. Stiftungsfest am 8./11.November 1890 und einer restaurierten Vereinsfahne, die vom damaligen Oberbürgermeister Steinkopf geweiht wurde. Eine weitere Weihe stand nur zwei Jahre später am 30.April 1892 auf dem Programm als die langersehnte neuerbaute städtische Turnhalle in der Wermelskirchener Straße eingeweiht und dem Verein gegen eine Jahresmiete von 300 Mark zur Nutzung übergeben wurde. Im selben Jahr wurden auf einer Generalversammlung der Turner 100 Mark aus dem Vereinssäckel bewilligt, um hauptsächlich Turn-Bücher anzuschaffen. Der Grundstock für eine Bibliothek war gelegt. Für eine ständige Erweiterung sorgte mit einem jährlichen Etat von 100 bis 150 Mark aus der Vereinskasse der Buchdruckereibesitzer Karl Glitscher als Bücherwart. Doch zur Groß-Bücherei wurde die Vereins-Bibliothek 1898 durch eine Schenkung des Mülheimer Privatbeamten-Vereins von 1000 Werken.

Bestand der Vereinsbücherei Ende 1898:

- 922 Bände Romane, Novellen, Geschichtswerke, Reisebeschreibungen.

- 86 Bände turnerischen Inhalts

- 81 Karten und Wanderbücher.

Durch die bereits erwähnten stattlichen Einnahmen im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts musste der Verein auf andere Beine gestellt werden. So beschloss die Hauptversammlung Ende 1893, die Verleihung der Körperschaftsrechte zu beantragen. Die Verleihung der Rechte einer juristischen Person (Körperschaft) durch allerhöchste Kabinettsordre am 2. Dezember 1895 wurde als Beweis für die gestiegene Bedeutung der „Turnsache“ gewertet.

Gegen Ende des Jahrhunderts begann sich der Mülheimer Turnverein zu verändern. Er öffnete sich für andere Formen der „körperlichen Ertüchtigung“. So zogen die Vereinsmitglieder an den Turnabenden zur Mülheimer Heide, um dort Fußball, Faustball, Tamburinball, Schleuderball oder Grenzball zu spielen. Dies zeigt exemplarisch, dass das Monopol der Deutschen Turnerschaft auf die Organisation von Leibesübungen gebrochen war und sich viele Turn- und Sportvereine wandelten.

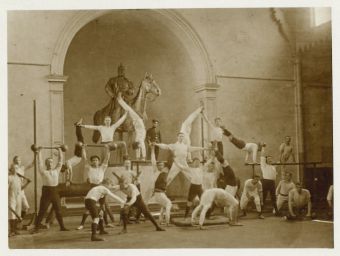

Von der Wirtschaft in die Turnhalle

Die Gärten von Wirtshäusern oder Scheune waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Turnplätze für den Turnverein Mülheim am Rhein bis sich schließlich zur Jahrhundertwende ein fester Turnsaal fand.

Die meisten Turner in Kleinstädten und Dörfern waren zur Gründungszeit des Turnvereins Mülheim am Rhein auf die Bereitschaft von Gastwirten angewiesen, ihnen Gärten oder Scheunen für ihre sportlichen Übungen zur Verfügung zu stellen. Denn feste Turnhallen waren eine Seltenheit. So diente den Mülheimer Turnern der Garten des Gründungslokals Daniels für die Sommermonate der nächsten Jahre als Turnplatz. Da der Wirt die Turner für den Winter nicht beherbergen wollte, wurde nach langem Suchen im ersten Winter für eine Miete von 15 Thalern der Turnplatz in die Scheune der Witwe Lühr im Dünnwäldchen verlegt. Trotzdem beschlossen die Turner, „das bisherige Sitzungs-Local bei Herrn Daniels auch fernerhin wieder zu beziehen, unter der Bedingung, daß D. gutes, tadelfreies Bier anschaffen muß.“

Im Winter 1852 fanden die Turner, nach dem ihr bisheriges Winterquartier, die Remise des Herrn Andreae, verkauft worden war, Zuflucht beim „Gründungswirt“ Daniels. Dort richteten sie sich eine „Art“ Turnhalle her. So wurde „am Ende der Einfahrt resp. Hinterseite des Wohnhauses ein Thor von Tannenholz zum Schutze gegen den Winter und als Grenze für etwaige fremde Eindringlinge (angefertigt), das Lokal dann weißen (tünchen) und den Boden mit Lohe bedecken zu lassen, und zwar stillschweigend auf Rechnung des Vereins." Der Eintrag in den Protokollbüchern vom 8.October 1853 zeigt, dass die Mülheimer Turner schon damals mit der Zeit gegangen sind. Denn „der Schriftwart schlägt dem Verein vor, zur Erleuchtung der Winter-Turn-Halle statt der bisher benutzten Oel-Lampen, aus der neuerrichteten städtischen Gasfabrik Gas zu beziehen, welches mehrstimmig angenommen wird.“ Allerdings kommt der Beschluss nicht zum Tragen, da „das städtische Gas in den ersten Wochen nicht angezündet wird, und dann die Winter-Turn-Saison bereits verflossen ist,...“

Den äußeren Anlass die Vereinstätigkeit vorerst ruhen zu lassen, gab am 19.März 1857 allerdings wiederum der Gastwirt Daniels, der dem Verein bisher den Sommerturnplatz für acht Taler jährlich gestellt hatte. Er stellte fest, dass „er keinen Nutzen vom Verein habe, und zudem mehr vom Turnplatze, als Kartoffelacker bearbeitet, profitirte.“ So hieß es, in der nächsten Sommersaison zum nächsten Gastwirt umzuziehen. Der Garten von Robert Keill stand dem Verein zumindest kostenlos zur Verfügung. Das Winter-Turnen fand wieder in einem anderen Lokal, in der Halle des Restaurants „Zum Pavillon“ von Lambert Daniels statt.

Die nicht immer angenehmen Verhältnisse dokumentiert der Protokollbuch-Eintrag vom 12.Januar 1861: „Da die Turnhalle wegen zugefrorenem Gasometer nicht beleuchtet werden kann, wurden die Turn-Uebungen sistirt (eingestellt).“ Um die ewige Wanderschaft von einem Turnplatz zum nächsten zu beenden, brachten die Mülheimer Turner ihren Wunsch nach einer allgemeinen städtischen Turnhalle im Oktober 1862 sogar bei zwei Stadträten vor, aber leider ohne Erfolg. So musste aus Mangel eines Winterquartiers der Turnbetrieb in den Wintern von 1863 bis 1866 eingestellt werden. Den Sommer 1864 verbrachten die Turner auf dem Platz neben der Schützenhalle in der Wermelskirchener Straße, den sie von der Mülheimer St. Sebastian Schützengesellschaft für 12 Thaler gemietet hatten. Die nächsten Sommer bis 1868 turnen die Mülheimer im „Kreutzer’schen Garten“. Bei einer Sitzung des Turnrates am 5.August 1865 beschlossen die Anwesenden, das Projekt eigene Turnhalle nun endlich anzugehen: "Turner Dr. Höffling ... hob besonders die Nothwendigkeit hervor, Geld zu schaffen, um ein Gesuch an die Stadt, eine städtische Turnhalle zu bauen, damit unterstützen zu können, und er legte schließlich 5 Thaler als Fond zu diesem guten Werke. Diesem Beispiele folgten Schatzwart Rosenkranz und erster Sprecher Posth, indem beide ebenfalls 5 Thaler deponirten.“ Auch das erste Jugend-Turnfest des Vereins am 3. September 1865 wurde dazu genutzt. So „circulirte ein Extrablatt, welches zu Beiträgen für eine zu erbauende Turnhalle aufforderte. In der That ist dies das beste Mittel, der activen Turnerei den Aufschwung und die Ausdehnung zu verschaffen, die sie in den Nachbarstädten gleicher Größe bereits genommen hat.“

Die nicht immer angenehmen Verhältnisse dokumentiert der Protokollbuch-Eintrag vom 12.Januar 1861: „Da die Turnhalle wegen zugefrorenem Gasometer nicht beleuchtet werden kann, wurden die Turn-Uebungen sistirt (eingestellt).“ Um die ewige Wanderschaft von einem Turnplatz zum nächsten zu beenden, brachten die Mülheimer Turner ihren Wunsch nach einer allgemeinen städtischen Turnhalle im Oktober 1862 sogar bei zwei Stadträten vor, aber leider ohne Erfolg. So musste aus Mangel eines Winterquartiers der Turnbetrieb in den Wintern von 1863 bis 1866 eingestellt werden. Den Sommer 1864 verbrachten die Turner auf dem Platz neben der Schützenhalle in der Wermelskirchener Straße, den sie von der Mülheimer St. Sebastian Schützengesellschaft für 12 Thaler gemietet hatten. Die nächsten Sommer bis 1868 turnen die Mülheimer im „Kreutzer’schen Garten“. Bei einer Sitzung des Turnrates am 5.August 1865 beschlossen die Anwesenden, das Projekt eigene Turnhalle nun endlich anzugehen: "Turner Dr. Höffling ... hob besonders die Nothwendigkeit hervor, Geld zu schaffen, um ein Gesuch an die Stadt, eine städtische Turnhalle zu bauen, damit unterstützen zu können, und er legte schließlich 5 Thaler als Fond zu diesem guten Werke. Diesem Beispiele folgten Schatzwart Rosenkranz und erster Sprecher Posth, indem beide ebenfalls 5 Thaler deponirten.“ Auch das erste Jugend-Turnfest des Vereins am 3. September 1865 wurde dazu genutzt. So „circulirte ein Extrablatt, welches zu Beiträgen für eine zu erbauende Turnhalle aufforderte. In der That ist dies das beste Mittel, der activen Turnerei den Aufschwung und die Ausdehnung zu verschaffen, die sie in den Nachbarstädten gleicher Größe bereits genommen hat.“

Bis zum Ausbruch des Krieges 1870 wurde in der Schützenhalle, Frankfurter Straße, geturnt. Dann wurde die Halle zum Lazarett umfunktioniert. Im ersten Nachkriegssommer fanden die Mülheimer eine Zuflucht im Garten des Wirthes Weinreis. Ein regulärer Turnbetrieb konnte allerdings erst wieder ab Oktober 1876 im Lokal des Bürgerschützenvereins in der Wermelskirchener Straße aufgenommen. Die vorletzte Station der langen Turnstätten-Odyssee war 1882 der Saal des Lokals Magdeburg, bevor das Ehrenmitglied des Vereins Professor Euler über das zuständige Ministerium im Oktober 1887 die Stadt Mülheim zum Bau einer städtischen Turnhalle veranlasste. Schließlich konnte der Turnverein Mülheim am Rhein am 30.April 1892 die langersehnte neuerbaute städtische Turnhalle in der Wermelskirchener Straße gegen eine Jahresmiete von 300 Mark beziehen. Der vom Vereinsvorsitzenden Ferdinand Nagel ins Leben gerufene Baufonds war durch Kassenüberschüsse und die zahlreichen Spenden über die Jahre bis auf 25.330 Mark angewachsen, so dass sich der Verein im Juli 1898 entschloss, ein 2.184 Quadratmeter großes Grundstück für 50.000 Mark an der Gladbacherstraße für den späteren Bau einer eigenen Turnhalle zu kaufen.

Das geschah sonst noch in Köln

1860 Zoologischer Garten eröffnet

1861 Wallraf-Richartz-Museum eröffnet

1865 Johannes Brahms dirigiert im Gürzenich seine D-Dur-Serenade

1866 Cholera-Epidemie fordert mehr als 600 Tote

1872 Städtisches Wasserwerk geht in Betrieb

1873 Richard Wagner dirigiert im Gürzenich eigene Werke

1877 Erste Pferdebahn für Köln

1880 Vollendung des Kölner Doms

1888 Durch Eingemeindungen wird Köln zur flächenmäßig größten Stadt Deutschlands

Quelle: Jubiläumsmagazin des MTV Spiegels, "150 Jahre MTV Köln 1850", Juni 2000

Text: Claudia Schrader-Wingens